توثيق معالم مدينة طرابلس اللبنانية بالبطاقات البريدية

تطورات العصرنة التي ضربت المدينة، أتت على غالبية البساتين الغربية والجنوبية، خصوصاً مع إقامة "معرض طرابلس الدولي -معرض رشيد كرامي" في ستينيات القرن الماضي، على مساحة مليون متر مربع، وتحوّلت بساتين المليونين المتبقّيين إلى مشاريع عمرانية.

-

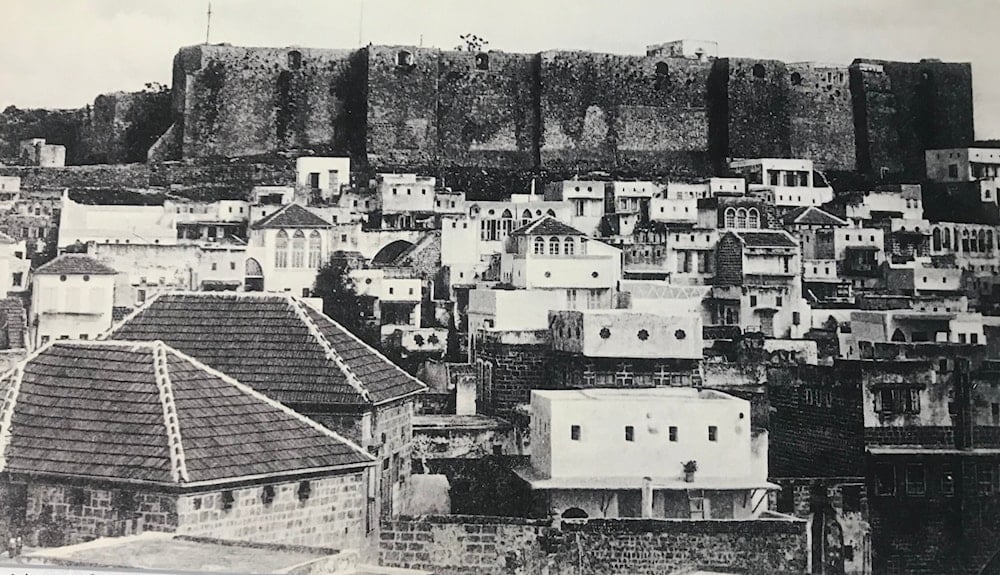

مشهد للمدينة القديمة وقلعتها

يحوي معرض "طرابلس الشام- جولة مصوّرة مع البطاقات البريدية"، صور البطاقات الموثِّقة للتاريخ الحديث لعاصمة لبنان الثانية- طرابلس، وتحوّلاتها، وتُظهر مواقع شهدت تغييراً جذرياً، وبعضها زال من الوجود كلياً.

وبحسب المنظّمين، لم يطل التوثّيق كلّ المواقع الرئيسية في المدينة، واقتصر على ما هو متوافر ما يعكس إلى حدّ بعيد بعض الجوانب العمرانية، والاجتماعية لطرابلس.

وتعود البطاقات لمجموعة بدر الحاج، أحد مؤسسي متحف "نابو" الواقع في منطقة الهري شمالي لبنان حيث يقام المعرض، ويعود تصويرها إلى عدد من مصوّري حقبة مطلع القرن الماضي، أمثال صرافيان أخوان، وصرافيان وصبحية، وميشال دافيد، وسامي غربيديان، وزبليط، والأخوة نوردايم، وفوتو سبور، ومنها يعود لمؤتمر آثار سوريا وفلسطين، وAu Bon Marcheَ، وسواهم.

-

لقطة لزاوية من المعرض

يعود المنظّمون لموظفَين عثمانيَّين، هما بهجت ورفيق التميمي، اللذين تناولا المدينة المسماة "طرابلس الشام" على ما كانت عليه عام 1915، ووَصْفَهما للمدينة بأنها "أبهى بلدة على ساحل سوريا، ومعرض فخم للبدائع والمحاسن" على ما ورد في كتابهما عن طرابلس الشام. كما يستندون إلى وصف الرحالة الإنكليزي جون كارن عام 1831 لطرابلس بأنها "أجمل المدن حيث تختلط المنازل بالبساتين".

حتى الأمس القريب، وأبعد مدىً زمني هو مطلع خمسينيات القرن الماضي، كانت بساتين الحمضيّات والبرتقال بروائحها الرائعة وأشجار الزيتون القديمة تغطي المساحة ما بين البحصاص، وساحة عبد الحميد كرامي، كما كانت البساتين تلفّها من جهات الجنوب والغرب والشمال، فيما يعرف بمناطق السقي، ولا يزال الشمالي منها قائماً ببساتين واسعة من الليمون.

-

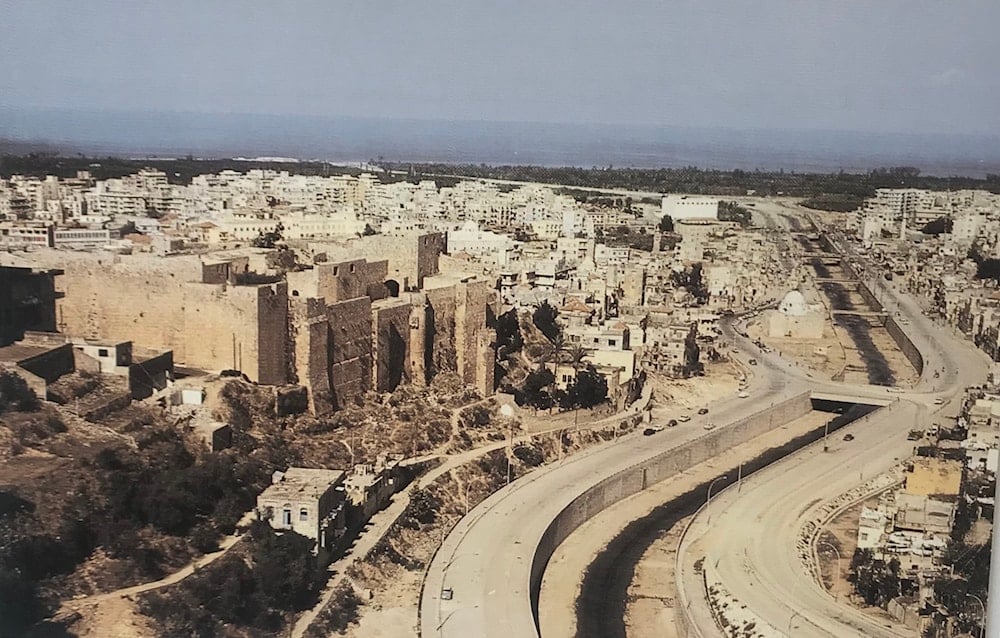

مجرى نهر "أبو علي" بعد توسعته

لكنّ تطوّرات العصرنة التي ضربت المدينة، أتت على غالبية البساتين الغربية والجنوبية، خصوصاً مع إقامة "معرض طرابلس الدولي -معرض رشيد كرامي" في ستينيات القرن الماضي، على مساحة مليون متر مربع، وتحوّلت بساتين المليونين المتبقّيين إلى مشاريع عمرانية، فانضمت هي ومثيلات لها في السقي الجنوبي، لما عُرِف لاحقاً بمنطقة الضم والفرز التي تعتبر نبض المدينة الحديثة، حيث حلّت فيها مئات الأبنية من الباطون، وتراجعت فيها المساحات الخضراء بما لا يقلّ عن80% تقديراً.

المعالم الطبيعية السابقة تبدّلت، وخسرت المدينة خضارها، وزالت بالتوسعة الكثير من المباني التراثية الجميلة والحقول الخضراء. على سبيل المثال، في ساحة التل هدمت السراي العثمانية، والقشلة، ومسرح الانجا، وغاب المصوّرون الأرمن واليونانيون، واكتسحت المباني الإسمنتية الحدائق والبساتين.

تتحدّث ملاحظة معلّقة على مدخل المعرض عن أنّ البطاقات البريدية عن طرابلس قليلة مقارنة ببقية المدن العربية كدمشق وبيروت والقدس، ومن كان يقصد طرابلس، كان عليه أن يستقلّ باخرة من بيروت، أو أن يسلك الدرب الطويل البري بواسطة عربات (الدليغانس) التي تجرّها الخيول، فالطريق بين طرابلس وبيروت لم تنجز قبل 1910.

-

ترامواي الأحصنة و"الدليغانس"

كما يقول منشور معلّق في المعرض: "فقد نهر أبو علي القديم جماله، وأصبح (محيطه) خاوياً إلا من البشاعة الباطونية الخالية من الحياة. بينما كانت المنطقة تُلَقّب في خمسينيات القرن الماضي ببندقية الشرق، النابضة بالحياة من خلال جسور حجر معلقة تربط بين ضفتي النهر، والأبنية والمنازل التي تطلّ على البحر من بعيد".

طوفان 1955: كارثة إنسانية

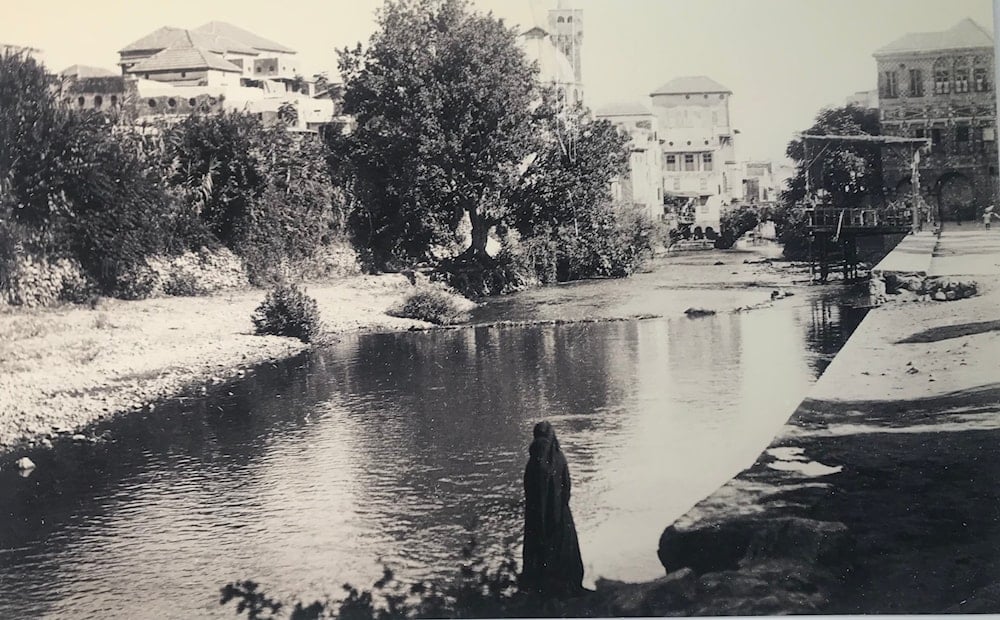

تركّز العديد من البطاقات على المقارنة بين طرابلس القديمة التي كانت قائمة على ضفتي نهر أبو علي، حيث كان النهر ينساب بين البيوت، والبساتين التي أقيمت فيها المجالس والمقاهي فيما عُرف بـ"مجتمع النهر"، وكانت مدينة جميلة، هادئة، قريبة في تكوينها، وحياتها العمرانية والاجتماعية من العديد من مدن المتوسط الواقعة على ضفاف الأنهر كالبندقية الإيطالية.

ويحدث أنه في العام 1955، اشتد هطول الأمطار، ووقع طوفان غمر مئات البيوت والمنازل، ووصلت سيوله إلى أحياء بعيدة في المدينة، مما تسبّب بكارثة إنسانية غير مسبوقة، قضت على "مجتمع النهر"، ودفع المئات من المواطنين حياتهم بسبب الطوفان.

-

مجرى نهر "أبو علي" في مطلع القرن الماضي

ومنعاً لتكرار المأساة، وضعت الدولة اللبنانية في ستينيات القرن الماضي مخطّطاً لتوسيع النهر، وتقويم مجراه، فقضى المشروع على المئات من الأبنية التراثية، والمواقع الهامة.

الترامواي: "ديليغانس"!

ظاهرة اتسمت بها مدينة طرابلس هي الترامواي الذي تجره الأحصنة والدواب، أحد أشكاله خُصِّص لنقل البضائع من مرفأ المدينة عبر بساتين الليمون في طريق حديدية عبرت ما يعرف اليوم بـ"بولفار الميناء"، ومنه إلى التل، فالزهرية، فالتبانة التي كانت سوقاً لتصريف البضائع والمنتجات، تصبّ فيها من كلّ المناطق، وتتوزّع على مختلف المناطق حتى الداخل السوري.

الشكل الثاني للترامواي هو ما عُرف بالـ "ديليغانس"، وهو من طبقتين، العليا منهما للركاب الأثرياء.

ويروي منشور عن الترامواي أنه عندما كان مدحت باشا متصرّفاً على طرابلس، أسّس شركتين؛ الأولى شركة الترامواي لتأمين المواصلات بين الميناء وطرابلس، والثانية تسمى "شوسة" لتأمين المواصلات من طرابلس إلى حمص وحماة، وهو عبارة عن عربات تسير على خط حديد تجرها الخيول والبغال.

بين طرابلس وحمص

الشركة الثانية لديها عربات "الديليغانس" مؤلفة من طبقتين تجرها 6 خيول، وعربات أخرى تسمى "كارو" لنقل البضائع، تسير في قوافل تتألف كل واحدة منها من 25-30 عربة.

وقد أنشأت هذه الشركة الطريق المعروف المؤدي إلى حمص وحماة، وأقامت الجسور فوق الأنهار والوديان، ولها محطات على الطريق، وفيها موظفو ياخورات تضم عدداً من الخيول لاستبدالها بالخيول المتعبة. أمّا المسافر من طرابلس إلى حمص فكان يركب "الديليغانس" منذ منتصف الليل ليصل حمص بعد غروب اليوم التالي.

غاب الترامواي عن المدينة عند توسيع شوارعها، وفتح شوارع جديدة، كان أولها، وأبرزها شارع عزمي-على اسم والي طرابلس أواخر الزمن العثماني، وهو شارع مستقيم بطول أربعة كيلومترات، يصل شارع التل-قلب المدينة الحديثة- بالمرفأ.

ودخلت المدينة وسائل نقل حديثة، فغاب معها الترامواي، كما عربات الخيل على الدواليب لنقل الركاب، وكذلك تراجعت "الطنابر" التي خصصت لنقل البضائع، ووسائل العمل والبناء.

-

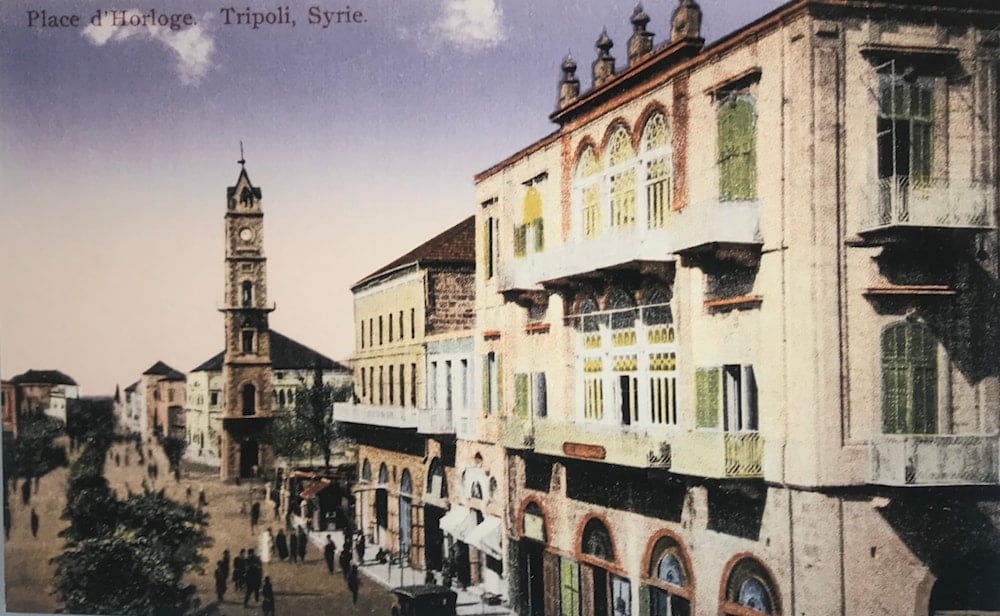

جانب من ساحة التل

تحديث بركة البداوي

من المحطات البارزة في تلك الحقبة بركة البداوي، وهي بركة وسط بساتين الليمون أطراف السقي الشمالي، مياهها غزيرة وباردة من نبع فيها، تشكّلت حولها مجالس الاستراحة الصيفية، ويعرف عنها أنّ كلّ زائري المدينة من وجهاء عرب وأجانب، وفنانين ومبدعين زاروا طرابلس لغاية ما، كان لا بدّ لهم من الاستراحة على البركة، للترفيه والاستجمام.

-

مسجد وبركة البداوي

لا تزال البركة موجودة، وجرى تحديثها بطريقة ألغت طابعها التراثي، ولم تعد مقصداً إلا لسكان الحي الذي تقع فيه.

تحوّلات كثيرة تناولتها البطاقات، أبرزها تحوّلات ساحة التل التي شهدت نهضة عمرانية وتجارية راقية منذ بداية القرن الماضي، وزوال بعض أبنيتها التراثية كمسرح الانجا، والسراي الحكومية، والقشلة، وأبنية تراثية أخرى، بسبب جهل أهمية التراث، وذلك حتى أواسط القرن الماضي.